“研究生去给你当秘书?这不是糟蹋人才,是拿金子当煤烧!” 1975年,北京刚下过一场小雨,空气里还带着湿漉漉的凉意,聂荣臻元帅一句话老钱庄,像块石头砸进平静的湖面,溅起的不是水花,是命运的涟漪。

聂荣臻元帅这话听着刺耳,但细细品,你会发现他这不是责备,而是一种急!聂荣臻元帅在急什么?很简单,当时正在急国家缺人,急技术断档,急一个本该在实验室里推演核反应的年轻人,却站在领导身后递文件、记日程。

很多人听到这故事,第一反应是:“又是老干部惜才的套路吧?”可伍绍祖的人生,哪是套路能框得住的?他活脱脱就是一部现实版“人生随机刷新”:昨天还在延安窑洞里啃窝头,今天就坐在清华课堂算中子截面;前脚刚在干校挑完粪,后脚就穿上军装进国防科工委;再一转身,竟跑去体委管起了跳水和举重。你说这像不像命运在跟他玩“盲盒抽卡”?抽到哪张,就得硬着头皮打去哪里打卡。

但最打动人的,不是他换了多少身份,而是他从没问过“这活该我干吗”,只问“现在我能干点啥”。

伍绍祖打小就不是温室里的苗,他喜欢折腾,父亲伍云甫是长征路上的老红军,母亲早逝,朱德看他孤苦,干脆认作干儿子。在延安,别的孩子还在泥地里打滚,他已经趴在防空洞口,听大人们低声讨论“怎么守住根据地”“怎么对付敌机轰炸”。对他来说,炮火不是恐惧,是背景音;粗粮不是委屈,是日常。那一代人有个共同点:不把苦当苦,因为苦是时代的底色,扛得住,才算活明白了。

1957年,他考进了清华工程物理系!这专业在当时,来看,比芯片还神秘,是真正“国家机密级”的存在。他在清华一待就是八年,当过学生会主席、组织过青年活动、协调各方事务,忙得连饭都顾不上吃,看看这就是他的号召力。可夜深人静,他常一个人坐在宿舍窗边,盯着物理公式发愣:“我是不是只是看起来很努力?真能搞懂这些吗?”这种自我怀疑,不是软弱,恰恰是清醒。

可是,他偏偏不能安安稳稳搞科研。1965年,研究生刚录取,调令就来了!去团中央报到。从实验室到会议室,从微分方程到讲话稿,他的人生轨道被硬生生扳了个弯。他成了全国学联主席,代表中国青年接待外宾,在人民大会堂发言。外人看他风光无限,只有他自己知道,心里那块属于核物理的角落,正在一点点荒芜。

真正的考验还在后头,1969年,知识分子成了“臭老九”。父亲瘫痪在床,全家被下放到河南信阳的五七干校。曾经的清华高材生,如今每天天不亮就下地,锄头磨破手,太阳晒脱皮,这简直就是家常便饭。没人关心他懂不懂链式反应,只问他今天挖了几垄红薯。可他没怨天尤人,反而在田埂上悟出个道理:“革命不是喊口号喊出来的,是脚踩泥、手磨茧干出来的。”那段日子,他没丢掉书生气,却长出了筋骨气。

1971年,周恩来主持中央工作老钱庄,老干部陆续复出。王震正缺一个能办事、靠得住的秘书,就在这时,有人便提了伍绍祖的名字。王震见了一面,当场拍板:“就是他了!他绝对可以!”

于是,伍绍祖又回到体制内,成了王震的秘书。他以为这辈子就这样了:写材料、安排行程、陪领导开会,安稳但平淡。直到1975年那个雨后的下午。

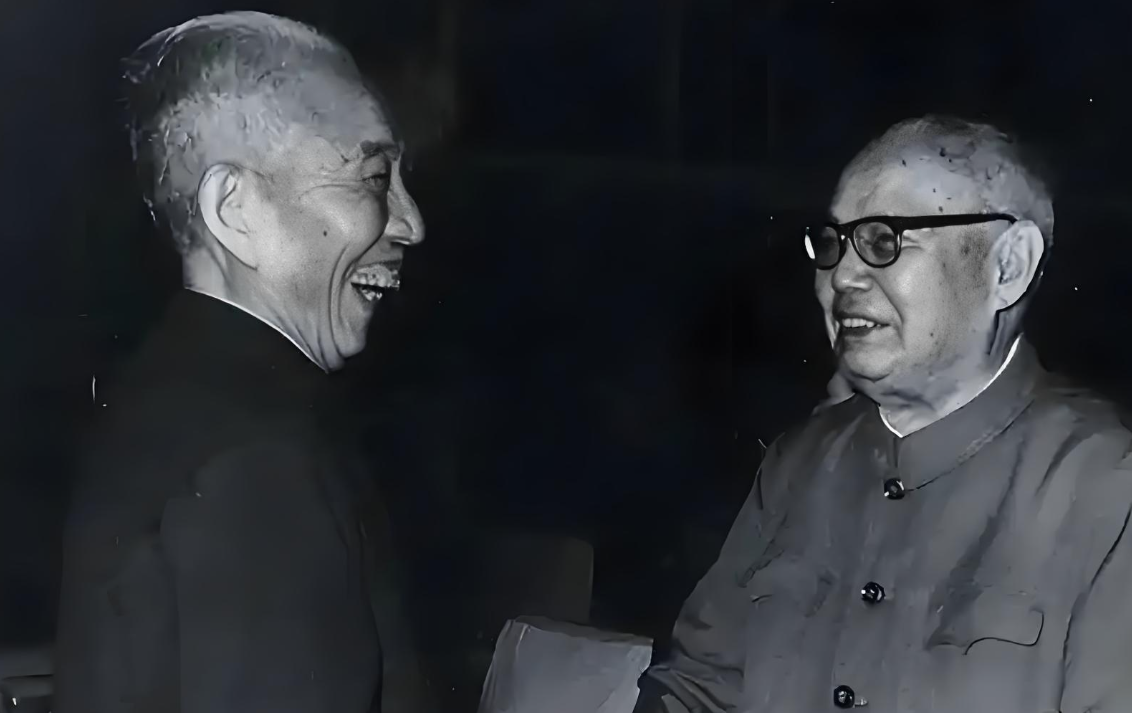

那天,他跟着王震去聂帅家。刚进门,聂荣臻盯着他看了几秒,突然问:“这是谁?” 王震笑着回答:“的我秘书,清华的研究生,名叫伍绍祖。” 话音未落,聂帅眉头一拧:“研究生当秘书?开什么玩笑?你这是把国家的人才当草踩啊!”

那一刻,伍绍祖站在一旁,心跳如鼓。他没想到,一句批评,竟成了他人生的转折点。

聂荣臻元帅不是随便发火,因为当时苏联撤走专家,中国核武器研发陷入困境,最缺的就是既懂技术又懂管理的人,而像这种人,当时又是最难找到的。他一看伍绍祖的履历,清华核物理出身,又在团中央历练过,眼睛都亮了:这不就是现成的“两栖人才”?

没过多久,王震亲自写推荐信,把他送进军委系统,加入国防科工委,直接入伍。从文职变军人,从抄写变实干,清华学的那些知识,终于有了用武之地。

可回归专业哪有那么容易?十年没碰公式,连基础概念都生疏了,这些东西又得需要花时间来复习。他一度忐忑:“我还能跟上吗?”但他没退,白天跑工厂、下基地,晚上啃资料、请教老专家,好加快他的知识学习进度。慢慢地,他不仅跟上了节奏,还提出“保军转民”的思路!把军工技术转化成民用产品,既节省国家开支,又惠及百姓。这在当时,可是石破天惊的大胆尝试。

更难得的是,他当官不像官。别人坐专车,他坐绿皮火车硬座;别人讲话稿全靠秘书代笔,他自己熬夜打磨;下基层调研,不住招待所单间,偏要和工人挤大通铺。有人酸他升得太快,是“坐直升机上去的”,他笑笑:“哪有什么直升机?不过是别人刷短视频的时候,我在跑现场罢了。”

十四年国防生涯,他从基层干到党委书记,1988年授少将军衔,看看,努力就有回报,这话可是一点不假。正当所有人都以为他会在这条路上走到退休,军委一通电话,又把他调去国家体委当主任。

消息一出,舆论哗然:“一个连篮球规则都搞不清的军工干部,去管体育?这不是跨界翻车现场吗?”

连他自己都懵了。朋友劝他:“你搞导弹多稳当,体育圈水太深,别蹚这浑水。”他却只回了一句:“组织安排,坚决服从,我还是要去的。”

上任后,他没搞什么“新官上任三把火”,而是天天泡在训练馆、运动员宿舍。跟教练聊孩子上学难,听运动员吐槽食堂伙食差,把思想政治工作做到饭桌上、床头边。他不懂跳水动作的技术细节,但他懂人心冷暖。他推动全民健身,组织火炬传递,全力备战申奥。虽然1993年第一次申奥失败,但他硬是把整个体育系统的精气神提起来了,从“等政策、靠拨款、要资源”,变成了“主动干、自己闯、往前冲”。

十一年体委主任,他把“外行”干成了“内行”。退役运动员安置、体育产业起步、反兴奋剂体系建设……桩桩件件,都有他的影子,他也慢慢爱上了这行。

2012年,73岁的伍绍祖走了。没有铺天盖地的悼念,只有老同事默默抹泪,老部下低声叹息。他这一生,没喊过豪言壮语,也没留下惊天伟业,但他用行动诠释了一个朴素的道理:真正的强者,不是选对了路,而是在任何路上,都能走出自己的光。

你看他这一生,三次“错配”:高材生当秘书,核专家去种地,军工干部管体育。可他从没抱怨“这不是我的专业”,而是默默问自己:“现在我能做什么?”

天天配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。